Устойчивость экономического роста страны во многом определяется уровнем развития секторов экономики для экспорта средне- и высокотехнологичных товаров и услуг, особенно для стран-экспортеров нефти, к которым относится Казахстан. В этом контексте особое внимание приобретает вопрос повышения инновационности экономики для обеспечения технологической трансформации.

Государством был разработан ряд программ по диверсификации и индустриализации экономики, направленных на расширение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение производительности и конкурентоспособности экономики. Международный Индекс экономической сложности показывает, что Казахстан продолжает специализироваться на производстве менее сложных продуктов. Факторная производительность за последние годы не демонстрирует тенденцию к устойчивому росту, как и уровень инновационной активности предприятий: доля инновационной продукции к ВВП на протяжении последних 20 лет практически не изменилась.

Согласно стратегии, предложенной Всемирным Банком, странам с уровнем дохода выше среднего необходимо ориентироваться на три ключевых направления – инвестиции, инновации и инклюзивность. Текущий баланс инвестиций в инновации отражает стадию догоняющей модернизации, необходимую для повышения технологического уровня реального сектора, когда наблюдается ориентация на готовые решения. Финансирование научно-исследовательских работ отстает от уровня развитых стран и недостаточно для трансфера инноваций и их коммерциализации. Сохраняются вопросы по качеству человеческого капитала, ключевого элемента инновационной экономики.

Для устойчивого роста инновационной и наукоёмкой экономики важно постепенно увеличивать долю вложений в инновации, образование и развитие внутренней исследовательской инфраструктуры для перехода к созданию собственных инновационных продуктов и технологий, а не только к их внедрению и тиражированию. Это означает необходимость существенного смещения акцентов с краткосрочных мер на долгосрочные структурные реформы для изменения модели роста экономики. Приоритетом должно стать создание условий для развития частного предпринимательства и высокотехнологичных отраслей, предъявляющих спрос на высококвалифицированные кадры.

Индустриально-инновационная политика страны

Согласно исследованию МВФ , страны-экспортеры нефти могут столкнуться с энергетическим переходом, связанным с отказом от традиционного топлива в пользу возобновляемых источников энергии, когда нефть потеряет свою значимость. Поэтому странам-экспортёрам нефти важно изменить преобладающую модель роста, обеспечить диверсификацию и создать экспортные секторы технологичной продукции за пределами нефтегазовой отрасли, генерирующиех рост производительности и конкурентоспособности экономики. С этой точки зрения важно рассмотреть результаты индустриальной политики Казахстана, ключевым показателем результативности которой является доля средне- и высокотехнологичного несырьевого экспорта в общем экспорте страны.

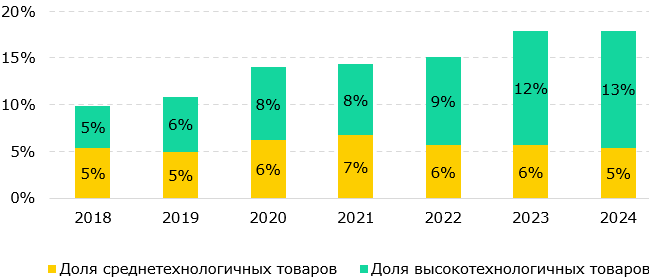

На протяжении 2018-2023 годов данный показатель вырос незначительно (Рис.1). Так, доля среднетехнологичных товаров в экспорте страны не увеличилась, оставшись на уровне 2018-2019 годов – 5%. Доля высокотехнологичного экспорта в общем экспорте выросла только благодаря спаду экспорта нефти в 2020 году. В 2022-2023 годах наблюдается существенный рост доли высокотехнологичного экспорта, обусловленного преимущественно реэкспортом в Россию.

Рис. 1. Доля технологических товаров в экспорте, %

Источник: БНС, расчеты Halyk Finance

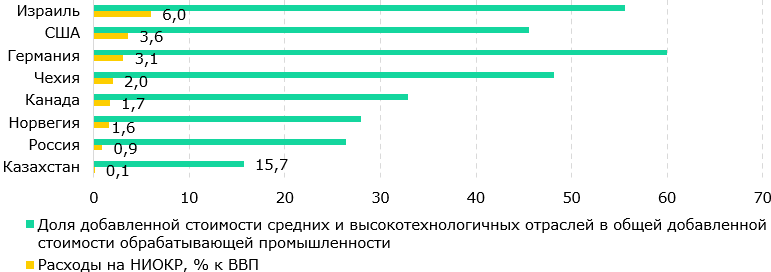

Доля добавленной стоимости средне- и высокотехнологичных отраслей в общей добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в Казахстане составляет 15,7%, что ниже уровня развитых стран (27-60%) (Рис. 3).

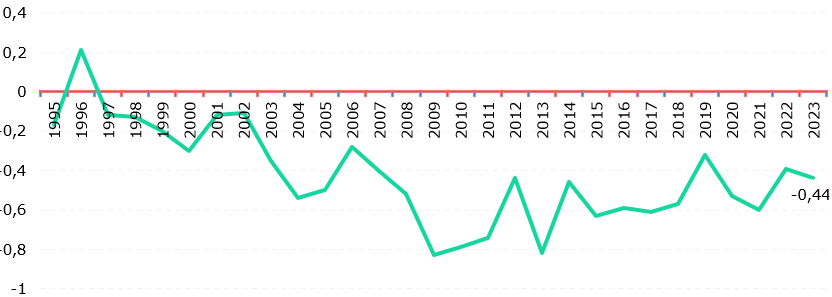

Международные рейтинги

Уровень развития средне- и высокотехнологичных отраслей также находит отражение в Индексе экономической сложности Growth Lab at Harvard University (ECI) . Основная концепция ECI заключается в том, что уровень экономического развития страны связан с разнообразием и сложностью продуктов и услуг, производимых в стране. Положительное значение ECI указывает на то, что страна имеет сравнительное преимущество в производстве сложных продуктов, в то время как отрицательное значение предполагает, что страна специализируется на производстве более простых продуктов. Индекс экономической сложности Казахстана с 1995 по 2023 годы (Рис. 2) находится в отрицательной зоне (за исключением 1996 года), т.е. Казахстан продолжает специализироваться на производстве менее сложных продуктов. Если в 1995 году страна занимала 71 место в рейтинге, то 2023 году Казахстан ухудшил свои позиции, опустившись до 89 места.

Рис. 2. Динамика индекса экономической сложности Казахстана

Источник: Harvard dataverse

Примечание: значения ниже нуля указывают, что страна специализируется на производстве более простых товаров

В рейтинге Глобальный индекс инноваций-2024 Казахстан среди 133 стран мира занял 78 место (77 место в 2020 году). Индикатор скомпонован в две основные группы – Input (инновационная среда и инвестиции в инновации) и Output (результативность и эффективность инноваций). При этом Казахстан по Input занимает 72 место, а по Output – 83 место, т.е. результативность инновационных усилий и затрат при сравнительно неплохих входных данных отстает. Среди стран с доходом выше среднего Казахстан занимает 22 место из 34 стран. Казахстан демонстрирует сильные стороны в развитии цифровизации и инфраструктуры, однако слабые позиции в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), развитии технологий и знаний, создании креативных продуктов. Сложные процедуры защиты интеллектуальной собственности, неразвитость инновационных кластеров, слабый уровень взаимодействия науки и промышленности ограничивают дальнейший рост.

Одним из основных факторов, определивших рейтинг страны, является недостаток вложений в научные исследования. Так, согласно данным ООН, расходы на НИОКР в Казахстане составляют 0,1% к ВВП, что ниже уровня развитых стран и среднемирового уровня (2%) (Рис. 3).

Рис. 3. Расходы на НИОКР, % к ВВП

Источник: UN Global SDG Database

Производительность

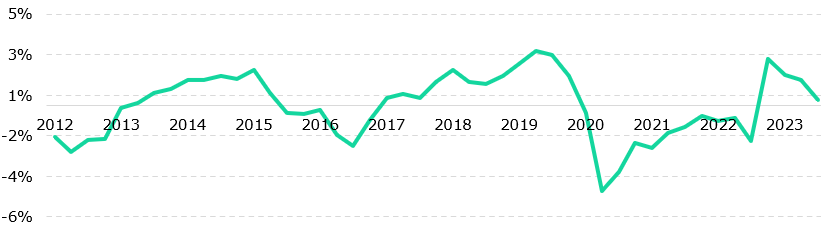

Одним из показателей эффективности мер по индустриализации и диверсификации экономики является факторная производительность экономики, измеряющая эффективность использования всех факторов производства (труд, капитал) в процессе создания экономического продукта. По данным Всемирного Банка, в период с 2002 года наблюдался рост производительности около 9-10%, затем рост остановился с дальнейшими колебаниями и снижением до (-)5% в 2020 году на фоне пандемийного кризиса (Рис. 4). Отсутствие роста производительности отражает слабые темпы технологического прогресса и низкую эффективность использования ресурсов.

Рис. 4. Динамика факторной производительности экономики, %

Источник: World Bank

Отсутствие роста производительности в Казахстане на протяжении десяти лет представляет серьезную проблему для конкурентоспособности страны. Кроме того, существует проблема недостаточного привлечения инвестиций в высокотехнологичные секторы обрабатывающей промышленности, что ограничивает модернизацию и диверсификацию экономики. В Национальном докладе о состоянии промышленности отмечается, что «производство продукции обрабатывающей промышленности осуществляется на устаревших основных средствах. Износ основных фондов на действующих предприятиях обрабатывающей промышленности характеризуются возрастающим износом основных средств, что могло стать сдерживающим фактором реализации потенциального повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров. Динамика износа предприятий обрабатывающей промышленности ежегодно растет, так в 2018 году степень износа составляла 35,7% и в 2023 году показатель достиг отметки в 41,1%».

Таким образом, устойчивый рост факторной производительности сдерживается недостатком инвестиций и технологических инноваций, что делает необходимым системные реформы для повышения производительности. Программы поддержки бизнеса в основном нацелены на сохранение компаний, а не на повышение их производительности. Они не создают явных стимулов для выхода на новые рынки и роста более производительных предприятий. В итоге существующая поддержка бизнеса не способствует росту их продуктивности, а административные и институциональные барьеры мешают эффективному развитию бизнеса и инноваций.

Реализация программ по индустриально-инновационному развитию на протяжении более десятка лет не привела к значительному росту технологичного несырьевого экспорта, так как в основном строилась на административных методах, подразумевающих защиту отечественных производителей административными методами и нарушающих один из ключевых факторов здоровой бизнес-среды – наличие рыночной дисциплины. Это в конечном счете ограничивает конкуренцию и тормозит технологический прогресс, особенно в условиях малого внутреннего рынка, что продемонстрировано динамикой средне- и высокотехнологичного экспорта.

Кроме того, Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года и Концепция развития обрабатывающей промышленности также повторяют политику, применявшуюся последние 15 лет по стимулированию обрабатывающей промышленности через государственные меры – тарифные, нетарифные и налоговые преференции, субсидии, льготы на сырье и кредитование, создание отраслевых кластеров и поддержку внутреннего спроса, которые по сути являются нерыночными. Данные механизмы снижают мотивацию повышения эффективности и инноваций при сохранении бюджетных рисков из-за субсидий и налоговых преференций и не решают коренные проблемы конкурентоспособности. Поддержка добросовестной конкуренции, создание равных условий для всех компаний, пересмотр государственной поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры и человеческого капитала, субсидирование научных исследований могли бы способствовать развитию частного предпринимательства.

Финансирование НИОКР

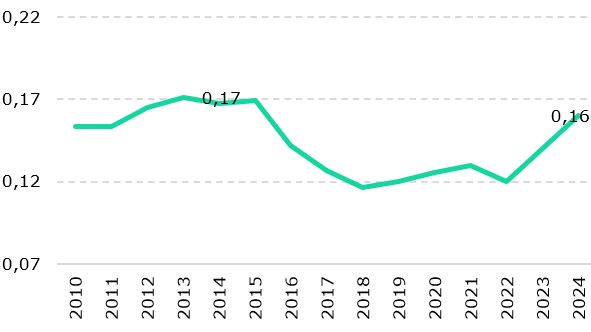

В контексте повышения конкурентоспособности и технологичности промышленности важно рассмотреть вопрос финансирования НИОКР. Расходы на НИОКР во всем мире устойчиво растут, несмотря на макроэкономические вызовы и геополитическую обстановку. Увеличивается доля НИОКР в общемировом ВВП: если в 2000 году она находилась на уровне 1,5%, то к концу 2023 года достигла 2%. Финансирование НИОКР в Казахстане, по данным БНС, в 2024 году составило Т261 млрд. Несмотря на увеличение затрат на НИОКР в 2024 году более чем на 27% г/г, это не оказало значимого влияния на повышение уровня наукоёмкости экономики, который еще не достиг уровня 2013-2015 годов в 0,17%. В 2024 году данный показатель увеличился за год на 0,02 п.п. и составил 0,16% к ВВП (Рис. 5), что значительно ниже уровня развитых стран (Япония – 3,4%, Германия – 3,1%, Израиль – 6%).

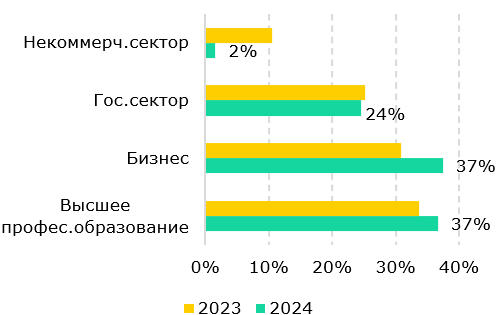

Большая часть финансирования была обеспечена организациями высшего образования и предпринимательского сектора (по 37% каждый), на предприятия госсектора пришлось примерно четверть всех расходов на НИОКР (Рис. 6). Учитывая, что 43% организаций высшего образования относятся к государственной собственности, на долю госфинансирования приходится примерно 60% от общей суммы затрат на НИОКР.

Рис. 5. Затраты на НИОКР, % к ВВП

Источник: БНС

Рис. 6. Структура затрат на НИОКР по секторам деятельности, %, 2023-2024 годы

Низкий уровень наукоёмкости экономики может быть связан с недостаточной востребованностью научного продукта, созданного на основе нового знания, т.к. данный продукт не доводится до формы практического применения в производстве товаров или услуг. Так, преобладающая часть финансирования (93% в 2024 году) приходится на теоретические разработки, которые чаще всего не предполагают немедленного практического применения, новые идеи ещё не воплощаются в конкретные прототипы или продукты. Опытно-конструкторские разработки – это практическая стадия НИОКР, когда на основе уже имеющихся научных знаний создаются опытные образцы, и таким образом результаты предшествующих исследований доводятся до пригодного для выпуска продукции состояния. На данные работы выделяется всего 7% общей суммы финансирования, что затрудняет процесс технологизации – трансфер научных идей в реальные продукты. Подобная структура финансирования с недостаточным вниманием к практической реализации научных идей не способствует повышению инновационности компаний, снижая вклад науки в модернизацию экономики.

В Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы для повышения вклада науки в экономику планируется поэтапно увеличить затраты на НИОКР к 2029 году до 1% к ВВП. При этом по итогам 2024 года этот показатель составляет 0,1%. При опережающем росте финансирования НИОКР в мире, запланированное расширение расходов на науку в Казахстане к 2029 году может оказаться недостаточным для трансформации модели экономики в наукоемкую и технологически модернизированную.

Инновационная деятельность

Инновационная деятельность направлена на коммерциализацию новых знаний, получение готового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных товарах (услугах) и способного приносить прибыль.

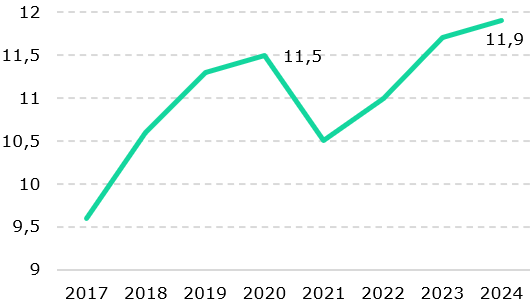

Рис. 7. Динамика инновационной активности предприятий, %

Источник: БНС

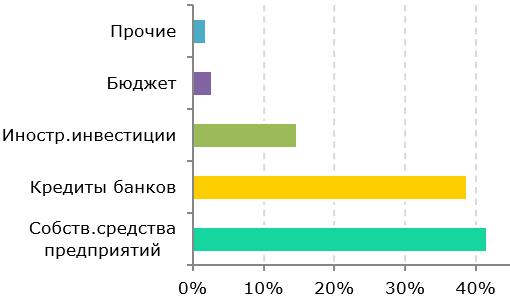

Рис. 8. Структура расходов на инновации по источникам финансирования, %, 2024 год

Согласно данным БНС, уровень инновационной активности предприятий значительно не менялся за последние годы: по итогам 2024 года составил 11,9%, увеличившись с 2017 года на 2,3 п.п. (Рис. 7). При этом большая часть инноваций финансируется собственными средствами предприятий (42%) и кредитами банков (39%) (Рис. 8).

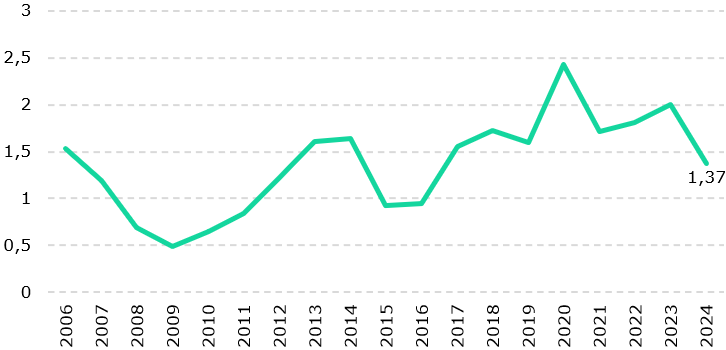

Несмотря на повышение инновационной активности, доля инновационной продукции к ВВП на протяжении 2006-2024 годов практически не изменилась, оставаясь на уровне порядка 1,5% (Рис. 9). В 2020 году зафиксировано пиковое значение 2,4% на фоне падения ВВП и снижения доли сырьевых продуктов в структуре ВВП.

Рис. 9. Доля инновационной продукции к ВВП, %

Источник: БНС

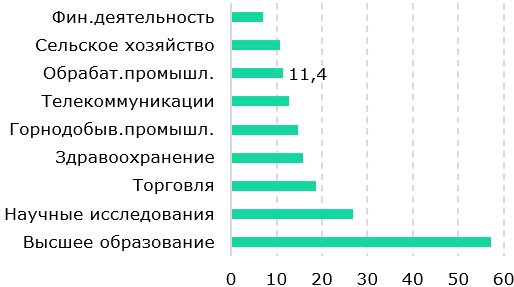

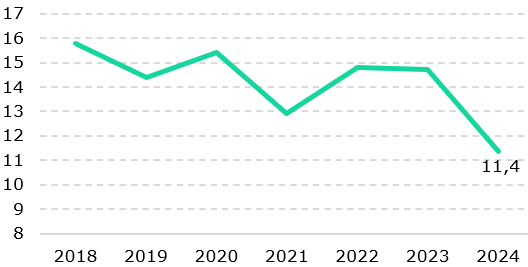

Отраслевая структура инновационной активности демонстрирует традиционно высокие показатели в области высшего образования (57,3%) и научных исследований (26,8%). Торговля также вошла в лидеры по инновационной активности (18,7%), вероятно, в силу активного развития в последние годы e-commerce (Рис. 10). Следует отметить невысокие показатели обрабатывающей отрасли (11,4%), которая, по сути, должна быть основным драйвером технологической модернизации экономики (Рис. 11). Исходя из значимости отрасли в Казахстане, данная сфера является основным бенефициаром мер господдержки, тем не менее, инновационная активность в данной сфере ниже среднего показателя по экономике, показав в 2024 году минимальный с 2018 года уровень.

Рис. 10. Инновационная активность по отраслям, % по итогам 2024 года

Источник: БНС

Рис. 11. Динамика инновационной активности обрабатывающей промышленности, %

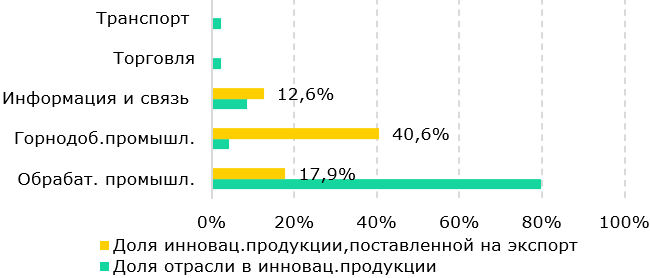

Основной объем инновационной продукции был произведен в обрабатывающей отрасли, при этом лидером по экспорту данной продукции является горнодобывающий сектор, который экспортирует 40,6% произведённой инновационной продукции, в то время как в обрабатывающей отрасли только 17,9% (Рис. 12), что говорит о сырьевой направленности экономики и низком экспортном потенциале обрабатывающей промышленности.

Важно отметить, что большая часть затрат на инновации (76%) представляет собой расходы на приобретение более современного оборудования и других капитальных товаров, что, с одной стороны, способствует модернизации производственных мощностей и повышению производительности труда. С другой стороны, преобладание затрат на готовое оборудование при низкой доле инвестиций в собственные научные исследования и разработку новых технологий обычно характерно для стран с относительно «скромным» инновационным профилем. В передовых экономиках, наоборот, ведущая часть инновационного бюджета направляется именно на НИОКР и прикладные разработки. Ориентация на готовые решения (импорт/покупку технологий) ограничивает формирование собственного научно-технического задела, замедляя переход от простой модернизации к созданию собственных технологических прорывов, критически важных для повышения инновационной самостоятельности экономики. В долгосрочной перспективе это удерживает Казахстан ближе к промышленной, нежели к постиндустриальной «экономике знаний».

Рис. 12. Отраслевая структура инновационной продукции, %

Источник: БНС

Примечание: представлены отрасли, доля которых в общем объеме инновационной продукции превышает 1%

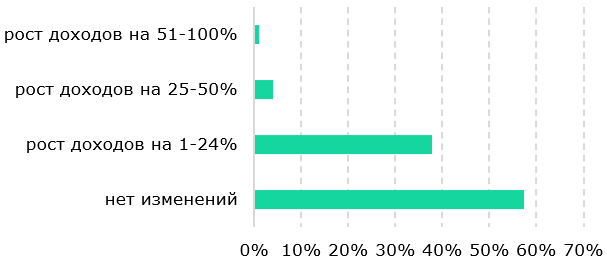

По результативности инновационная активность в целом по экономике не демонстрирует ощутимой эффективности в плане повышения доходов компаний (Рис. 13): только 4,9% предприятий, внедрявших инновации, получили значимый рост доходов (на 25-100%). У более половины предприятий не зафиксировано изменение доходов (57% от общего числа компаний) или расходов за счет инноваций (62%).

Рис. 13. Изменения в доходах компаний в результате инноваций, %

Источник: БНС

Таким образом, казахстанские предприятия не стремятся заниматься НИОКР самостоятельно, не склонны вкладывать деньги в создание новых продуктов. В этом смысле сравнительно инертны даже те предприятия, которые занимаются модернизацией производства. Они предпочитают проекты «под ключ», когда технологические решения уже воплощены в импортной технике и оборудовании.

Среди основных проблем, препятствующих активному инновационному развитию предприятий, можно выделить недостаточность финансирования инновационной деятельности предприятиями в связи с высокой стоимостью внедрения и освоения нововведений, а также долгосрочностью вложений. Предприятия не имеют собственных средств на финансирование разработок, а возможность привлечения финансовых средств из внешних источников ограничена. У кредиторов нет гарантии возврата кредитов и получения дивидендов, поскольку инновационная деятельность подвержена гораздо большему числу рисков, чем инвестиционная деятельность. Кроме того, у производственных предприятий отсутствует современная база для внедрения разработок по причине износа. Многие промышленные предприятия характеризуются высокой ресурсоемкостью и энергоемкостью производства, что в целом также затрудняет процесс внедрения инноваций.

Ключевым элементом инновационной активности являются кадры и специалисты. Мы ранее в своих публикациях отмечали недостаточную квалификацию работников, как серьезное препятствие для развития бизнеса.

По данным БНС, в структуре занятости работающего населения в возрасте 16-54 лет (наиболее производительного возраста) преобладает сфера торговли, не требующая высокого уровня квалификации и генерирующая продукцию с низкой добавленной стоимостью. Это отражает низкий уровень диверсификации и сложности экономики. Соответственно, имеется дефицит сложных рабочих мест: только 37% имеющихся рабочих мест в стране требует от работников высокого уровня навыков.

Усугубляет ситуацию эмиграция квалифицированных специалистов: преобладающая часть (60%) выехавших в другие страны лиц – специалисты с высшим и технически-профессиональным образованием. Согласно результатам анализа Boston Consulting Group (2020 год), доля населения Казахстана, обдумывающая возможность переезда за рубеж, составляет 64%, так как в экономике отсутствуют устойчивые стимулы к развитию человеческого капитала.

Исходя из актуальности задачи по развитию технологически развитой экономики, в Концепции развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы поставлена задача по переходу от «экономики простых вещей» к «сложной экономике», где будет преобладать производство более технологической продукции. Предлагаемые при этом меры по индустриализации, государственной поддержке бизнеса и другие меры не показали достаточной эффективности по созданию качественных рабочих мест и повышению производительности. В этой связи представляется целесообразным сместить акценты государственной политики в сторону развития рыночной инфраструктуры, инвестиций в человеческий капитал, поддержку инноваций и НИОКР.

Человеческий капитал

Согласно исследованию Всемирного Банка , качество человеческого капитала в Казахстане сопоставимо со странами с низким уровнем дохода и значительно отстает от стандартов стран с высоким уровнем дохода. Вклад человеческого капитала в национальное благосостояние в Казахстане составляет 42%, в то время как в странах с похожими сырьевыми экономиками – порядка 60-70%. Основной фактор, обуславливающий низкий уровень человеческих ресурсов – более низкий относительно сопоставимых стран уровень образования по всей стране, что может подрывать инновационный потенциал и устойчивость благосостояния граждан. Согласно исследованию, совокупная оценка качества высших учебных заведений Казахстана составляет 9,3 балла, что значительно ниже среднего значения, составляющего 15 баллов для Европы и Центральной Азии и 20,7 баллов для стран с аналогичным уровнем доходов.

Необходимо отметить особую роль системы высшего образования, в частности, высших учебных заведений (ВУЗ) в развитии науки и инновационности, так как в ВУЗах приобретённые знания могут быть институционализированы, а сами ВУЗы стать активными субъектами научно-технологического развития. В данном контексте роль и место ВУЗов в поддержке инновационности экономики достаточно слаба. В системе высшего образования имеется ряд вызовов, среди которых недостаточное финансирование сектора высшего образования относительно ВВП. Расходы растут в абсолютном выражении, однако в относительном выражении это значение (0,41% в 2024 году) значительно ниже показателя стран ОЭСР (1%) и находится на уровне 2015 года (0,41%). Имеется слабая интеграция между вузами и реальной экономикой, недостаточная коммерциализация исследований, неравномерное распределение ресурсов и ограниченный доступ к инфраструктуре.

При этом имеется достаточно широкий охват населения системой высшего образования: согласно данным ЮНЕСКО, число выпускников ВУЗов составляет более 56% населения в теоретическом возрасте, когда они могли бы закончить обучение. Кроме того, уровень цифровых навыков в Казахстане превышает средний показатель для региона Европы и Центральной Азии: около две трети населения сообщили о владении базовыми цифровыми навыками; порядка 41% имеют навыки среднего уровня; только 16% обладают продвинутыми цифровыми навыками.

Также имеется положительный опыт реформы финансирования образования. Внедрено подушевое финансирование, обеспечившее автономность организаций образования в принятии административно-хозяйственных решений и снижение избыточных расходов. Политика государства по обеспечению дошкольным образованием обеспечила достаточное покрытие детей дошкольными образовательными услугами. В системе технического и профессионального образования имеется возможность получения первой рабочей профессии бесплатно. В системе высшего образовании наблюдается усиление финансовой и академической автономности.

Таким образом, базовые условия для улучшения ситуации имеются. Реализация мер по улучшению качества и инклюзивности образования могла бы привести к повышению уровня квалификации подготавливаемых специалистов. Реформы в данной сфере могут включать обеспечение равного доступа к качественному образованию, модернизация учебных программ, инвестиции в высшее образование, оптимизация управления учебными заведениями.

Важное место в данном направлении занимает совершенствование базового образования: согласно Индексу человеческого капитала, дети в Казахстане реализуют всего 53-64% своей потенциальной продуктивности. Внедрение инновационных методов преподавания и современных программ подготовки учителей, развитие базовых навыков, улучшение учебной среды и материально-технической базы могли бы способствовать повышению качества школьного образования.

Резюме

Для обеспечения устойчивого экономического роста на долгосрочный период необходимо развитие средне- и высокотехнологичных отраслей, расширение технологического несырьевого экспорта и повышение экономической сложности экономики. Инновационный потенциал и инвестиции в НИОКР, которые должны стать базой модернизации экономики, недостаточны на текущем этапе – расходы на исследования составляют всего 0,1% к ВВП, значительно уступая развитым странам. Производительность труда стагнирует, износ промышленного оборудования растёт, что тормозит модернизацию. Инновационная активность предприятий незначительна, с доминированием затрат на приобретение готового оборудования и малой долей расходов на собственные научные разработки. Ключевыми проблемами остаются недостаточное финансирование инноваций, слабое взаимодействие науки и бизнеса, устаревшая инфраструктура и низкое качество человеческого капитала.

Для достижения более технологичной экономики необходимо развивать модель трансферта создаваемых идей для выхода на рынок. При существующих вызовах в инновационной сфере рекомендуется увеличить затраты на НИОКР с акцентом на 1) прикладные исследования и опытно-конструкторские работы для коммерциализации научных разработок; 2) создание необходимой инфраструктуры. Для повышения эффективности инновационной поддержки важно смещение от административных методов поддержки бизнеса к механизмам поддержки рынка и конкуренции.

Ключевым элементом является развитие человеческого капитала, включая улучшение качества образования, его доступности, развитие профессиональных и цифровых навыков. При имеющемся охвате населения средним и высшим образованием, высоком уровне финансирования школьного образования, сопоставимого с уровнем развитых стран, достаточном уровне цифровизации фокус на необходимых направлениях реформирования системы подготовки кадров мог бы значительно улучшить ситуацию с квалификацией кадров.

Вопрос качественного развития страны тесно связан с изменением в целом модели роста экономики с фокусом на несырьевые отрасли и усиление их технологизации.

Салтанат Игенбекова – Аналитический центр

При использовании материала из данной публикации ссылка на первоисточник обязательна.